経営のヒント

架空売上計上の実態③

今回は、監査法人の監査に対し、C社はどのように対応してきたのかご紹介したいと思います。さてどのような対応をしていたのでしょうか。

(1)進行基準の悪用

C社の売上計上基準が、進行基準を採用していたことはご紹介しました。この進行基準というのは、簡単に説明すると、開発プロジェクトの「進捗度」に応じて、収益を見積もり計上していくという基準です。通常、この「進捗度」を図るためには、開発プロジェクト案件の全体の原価をしっかり把握する必要があります。

進行基準による具体的な収益の計算方法は次のように計算します。完成した場合得られる収益が100、完成までに必要な原価が80である案件があったとします。今期は20の原価が発生した場合、進捗度は20÷80=25%、今期の収益の額は100×25%=25ということになります。完成までに必要な原価は、進捗率を計算する際の分母となるので、重要な項目です。進行基準は、開発プロジェクト案件の「進捗度」により、収益の計上額が変わってくる方法であるとも言えます。

架空売上を計上しているC社は、この「進捗度」を悪用していました。つまり、今月計上する必要がある売上をまず計算し、その売上に必要な進捗度(実際には作業時間)を逆算していました。

監査法人から、案件にかかった時間を記入するタイムシートの提出を求められた際には、C社の財務責任者は、部下に命じて、案件担当者になりすました署名を行わせていました。また、他部門の責任者の承認印も勝手に捺印するなど、自己完結的な処理を行っていました。

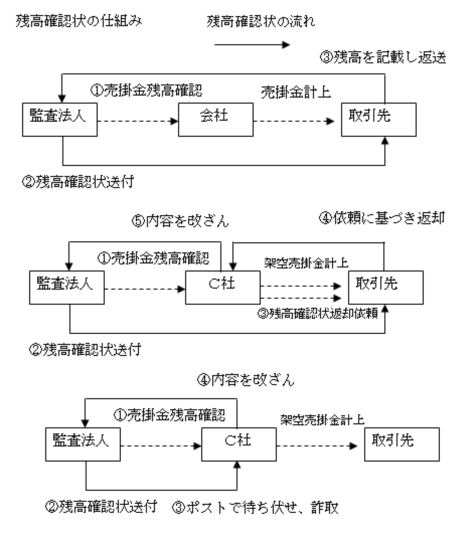

(2)残高証明書の偽造‐その1‐

監査法人の毎期の監査の手法として、「残高確認」というのがあります。これは、被監査会社(ここではC社)の決算時点での売掛金等の残高について、監査法人が売掛金等の残高が記載された残高確認状を、監査法人から直接取引先に郵送し、取引先から郵送にて回答を得る監査手続です。つまり、被監査会社(C社)を通さず、監査法人と取引先との間でやり取りを行うので、不正のやりようがないというのが一般的です。しかし、C社はその上を行きました。

C社の財務責任者は、監査法人が残高確認状を取引先に直接郵送した後、架空売上の名義が使われた取引先に対して、「監査法人から残高確認状が届くが、記入金額に誤りがあったため、開封せず直接C社まで返送してほしい」と連絡していました。そして、取引先から返送されてきた残高確認状に、会計監査上問題とならないような回答を記入し、偽造した取引先の担当者印又は代表印を押印して、消印が取引先の住所を管轄する郵便局となるよう、取引先住所地の近くのポストまで出向かせ、監査法人宛残高確認状を投函していました。

(3)残高証明書の偽造‐その2‐

さらに、C社の財務責任者は、監査法人の担当公認会計士が郵便ポストに投函した残高確認状を直接的に詐取することを部下に命じていました。部下は、担当公認会計士が郵便ポストに残高確認状を投函する際これを尾行し、担当公認会計士が残高確認状を投函後、その場から立ち去ったことを確認し、郵便局の集配係が来るのを近くで待ち伏せ、集配係が来たところで、「郵便物投函後に、内容に誤りがあったことに気がついたので、この場で郵便物を回収させて欲しい」旨を伝え、投函されたすべての残高確認状を回収していました。

以上、C社の監査法人に対する対応をご紹介しました。これまで書いていたことは、犯罪行為ですから真似をしてはいけません。C社は、嘘を嘘で塗り固め、上場準備より架空売上の裏工作の方が大変だったのではないでしょうか。監査法人も、そこまでされているとは思ってなかったでしょう。

架空売上を計上することで企業の成長を装っても、結局用意できる資金の量しか売上を計上できない訳ですから、いずれ行き詰るのは当然の結末です。

最初は小さな偽りで、自分の手の届く範囲の出来事だったのかもしれませんが、やがて大きな偽りとなり、偽りに自らが縛られる格好となってしまいました。C社の創業メンバーに少しでも良心があるのであれば、恐らく架空売上が発覚してホッと胸をなでおろしたと思います。これ以上、架空売上の工作を続けなくてもよいと・・・。

通常でしたら、再発防止策をご紹介するのですが、C社の場合、経営陣の総入れ替えしかないと思います。規程がどうのという話ではなく、変な考え方を持った人材の排除が必要です。経営陣主導の不正を、組織内部から浄化することはかなり難しく、内部統制制度を構築しても、それを乗り越えようとするからです。

しかし、直属の上司から、不正行為を要求されて、従わなかったらクビだ!と言われたらどうしますか?サラリーマンである以上、家族の顔と天秤にかけて、従ってしまうのではないでしょうか。身につまされるお話でした。